たくさんの教科が揃っているAI教材「atama+」。

本シリーズでは、atama+が対応する教科の特徴や内容についてお届けします。今回は、中学生向け「理科」の特徴をご紹介します。

中学理科は求められるスキルが幅広い

中学理科は「物理・化学・生物・地学」の4つの異なる分野から構成されているため、実は幅広いスキルが求められる教科です。公式をもとに計算が必要な分野もあれば、知識をしっかり暗記することが求められる分野もあります。また、近年の高校入試では「科学的思考力」が重視されています。初めて見る実験や観察を題材に、図表や問題文から情報を読み取り、解答を導く問題の出題が増えています。表面的な理解だけでは解けなくなってきているのが実情です。

そのため、理科に苦手意識がある方も多いのではないでしょうか。

「できる単元とできない単元がある」

「特定の分野がまったく分からない」

「ちょっと複雑な問題や、初めて見る問題が解けない」

atama+理科は、そんなあなたにおすすめの教材です。

「分野ごとに適切な学び方ができる」atama+中学理科

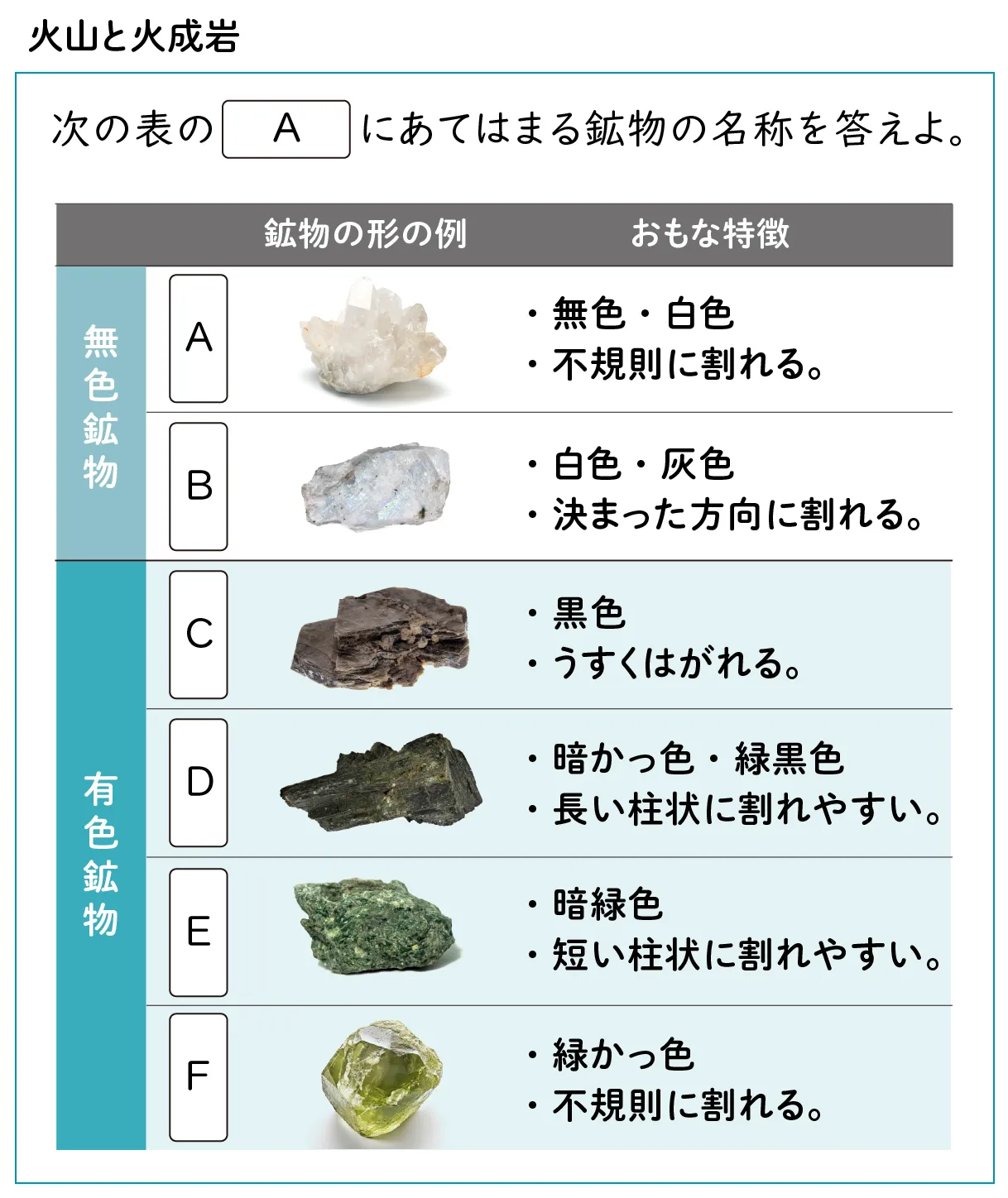

中学理科において、効果的な学び方は分野ごとに異なります。原理・原則を理解した上で活用する分野と、知識を暗記することが求められる分野では、適切な学びのアプローチが変わるからです。原理・原則を理解して活用するには、最初は簡単な問題から始めて、徐々に難易度を上げていくことが効果的です。一方で、暗記が必要な事項については、繰り返し触れて正確に覚えることが重要です。特に理科の場合、図や写真とセットで覚えることで、より記憶に定着しやすくなります。

atama+中学理科では、それぞれに対して適切なコンテンツを収録。入試で通用する応用力まで伸ばせるよう、「基礎がきちんと身につく」設計にこだわりました。

特長① さかのぼり学習&難易度別演習で、基礎から応用まで身につく

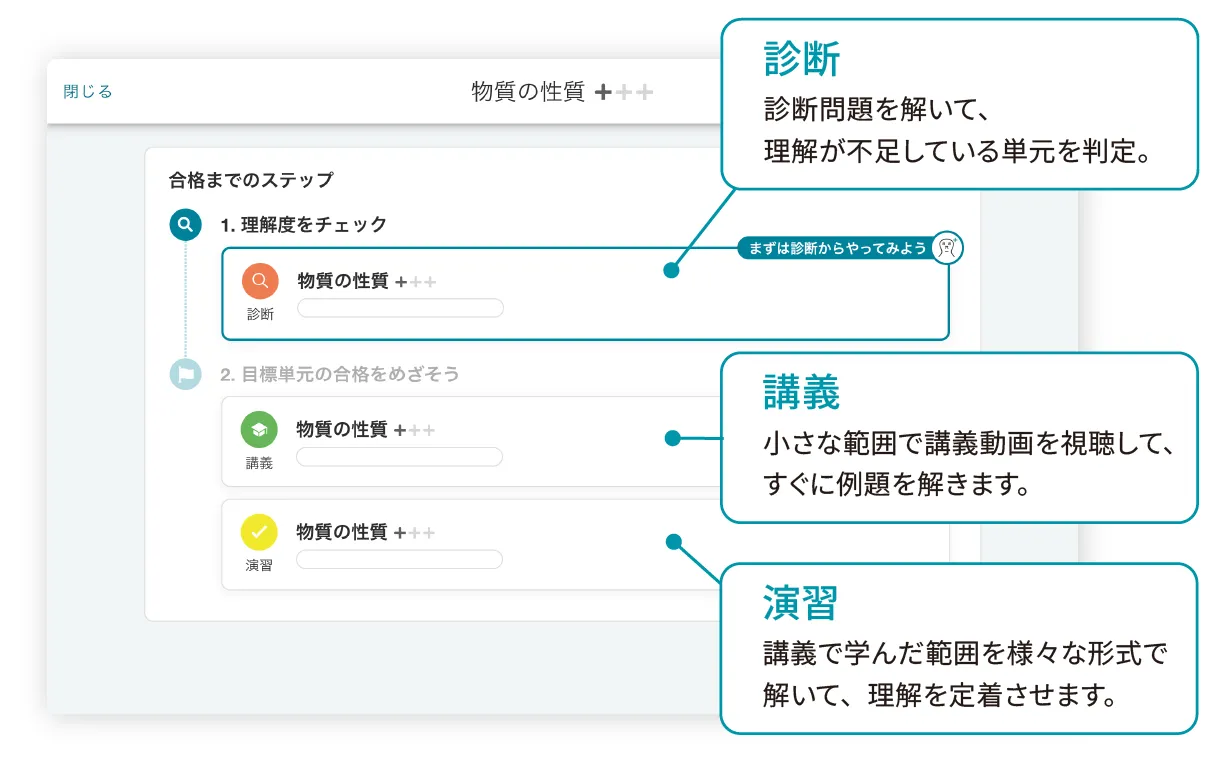

atama+では、AIが理解度をチェックする「診断」を受けた後に、あなたの理解度に合わせて、基本的な内容を学習する「講義」・演習問題を解く「演習」で学習を進めていきます。

教科をまたいだ「さかのぼり学習」

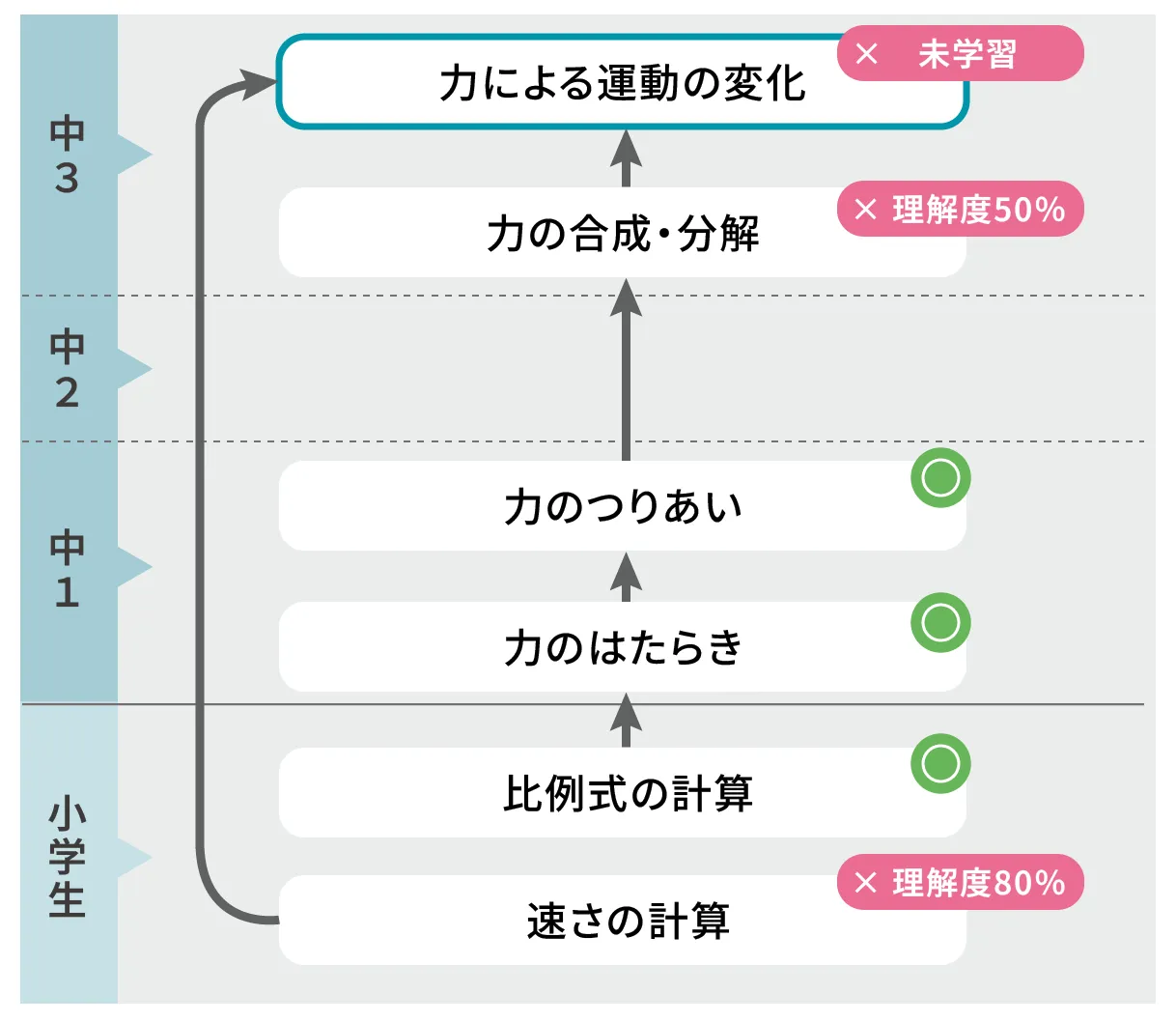

まず、診断ではAIがあなたのつまずきポイントを特定します。今苦手な単元だけでなく、「苦手になっている原因」まで診断できるのがポイントです。理解の土台となる知識が怪しい場合は、先に学習したほうがよい単元をAIがレコメンドしてくれます。

このレコメンドは、教科をまたいで行われることもあります。例えば、算数で習う分数/小数の計算や、割合の考え方、速さの考え方などが分からないと、中学理科の問題を解くことができません。もし算数範囲の理解が怪しい場合は、いったん算数までさかのぼって復習したほうが、中学理科を早く理解することができます。この「さかのぼり学習」ができることが、atama+の大きな特長です。

診断についてもっと詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

実力を伸ばす「難易度別演習」

原理・原則を理解して活用するには、最初は簡単な問題から始めて、徐々に難易度を上げていくことが効果的です。atama+中学理科の「講義」と「演習」では、同じ学習範囲に対して、3段階のレベルの問題を収録。基礎から応用まで、段階的に理解を深めることができます。

難易度1レベルでは、基礎知識を問う易しめの問題を出題。難易度2レベルで、思考・計算が必要な問題に触れ、答えを導く練習を積みます。難易度3レベルでは、定期テストや入試に出題される、大問形式の実践的な問題に触れることができます。

特長② 暗記コンテンツで語句・用語を定着

生物や地学といった分野では、語句や用語の暗記が必要不可欠です。暗記が必要な事項については、繰り返し触れて正確に覚えることが重要です。

そこでatama+では、語句や用語の暗記に特化したコンテンツを収録しています。

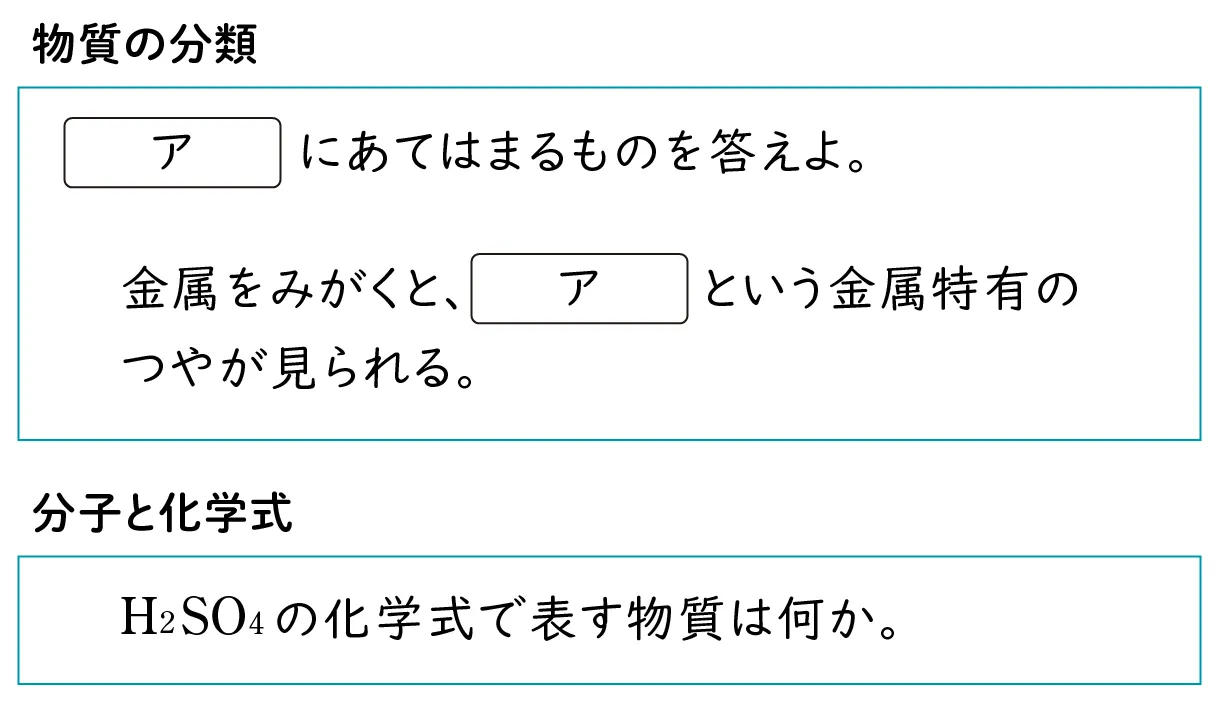

- 文章から答える問題

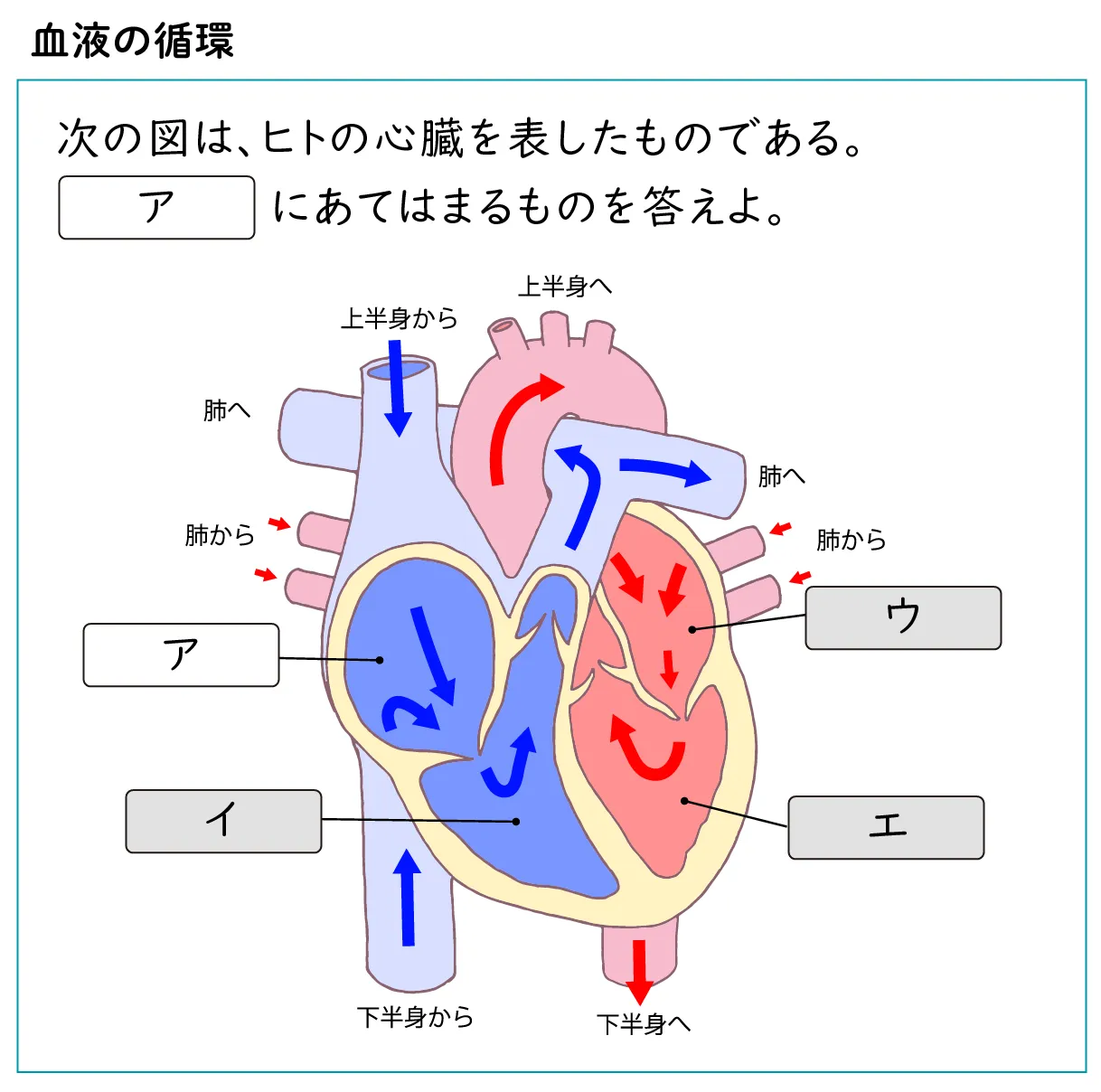

- 図表をもとに答える問題

など、単元内容にあわせて様々なバリエーションがあります。

一問一答でサクサクと何度も問題に触れることで、知識を定着させることができます。さらに、図表をもとに答える問題も収録されているため、入試で出題される「資料から読み取る問題」にも対応しやすくなります。

atama+塾・atama+ オンライン塾では、AI教材「atama+」を使った学習ができます。さらに詳しい情報や無料体験をご希望の方は、以下のリンクからお気軽にお問い合わせください。

{{Posts-CTA}}

.svg)

.svg)